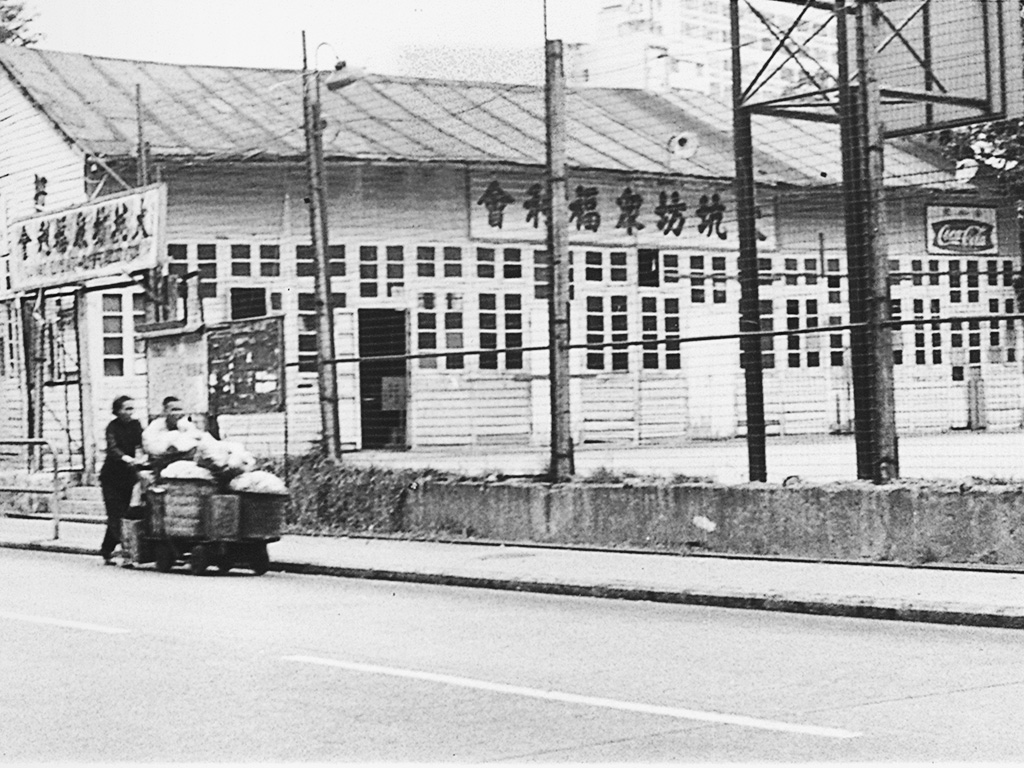

1959年代的大坑铜锣湾道

1959年代的生活

360 度全景图由吴嘉敏创作

历史资讯:

香港中华游乐会

1910年代,欢迎华人的会所、康乐场地寥寥无几,华人很少有机会参与康体活动。有鉴于此,何启爵士和韦宝珊爵士联名向政府申请拨地,兴建供华人使用的永久会所和草地球场。当局随后在大坑拨出土地,让其兴建一幢两层高的维多利亚式红砖牆瓦顶建筑—香港中华游乐会—并于1912年正式开幕。

作为早期的华人会所之一,香港中华游乐会对推广网球运动尤为积极。该会于1948年举办香港首届硬地锦标赛 (即现时的全港网球公开赛),截至2024年已举办过76届。早年更有会员连获六届香港单打冠军,并代表中国出席台维斯盃赛,华人的社会地位亦因此大大提升。除了网球外,香港中华游乐会亦为木球、足球等运动项目提供练习和比赛场地,培育出许多本地精英。

鸣谢香港中华游乐会提供照片

大坑坊众福利会

1940年代中日战争初期,

日军侵佔华南各地,导致不少难民逃到香港,大坑成为他们暂时的落脚地。大坑当时出现不少治安问题,大坑居民于是合力筹组「自卫团」,每天守卫铜锣湾道和大坑道等出入要道。「自卫团」成员由居民义务组成,每月只收取数元茶水费。经费则由坊众募集,包括区内的商人。

日佔时期,「自卫团」解散。战后,警力不足,大坑居民屡受劫窃之灾,坊众遂向政府申请重组「自卫团」,聘人持枪巡逻,维护治安。其后,坊众决定成立一个非牟利组织「大坑坊众福利会」。

大坑坊众福利会作为居民支援组织,致力促进居民身心健康,增强社区凝聚力。1950至60年代,大坑屡遭火灾、风灾、水灾,福利会赈济受灾居民。此外,有见大坑教育和康乐设施不敷社区发展的需求,福利会筹建李陞大坑小学,并提供各种康体娱乐活动予居民。后来,该会更负责统筹每年一度的舞火龙。

鸣谢香港政府档案处历史档案馆提供照片

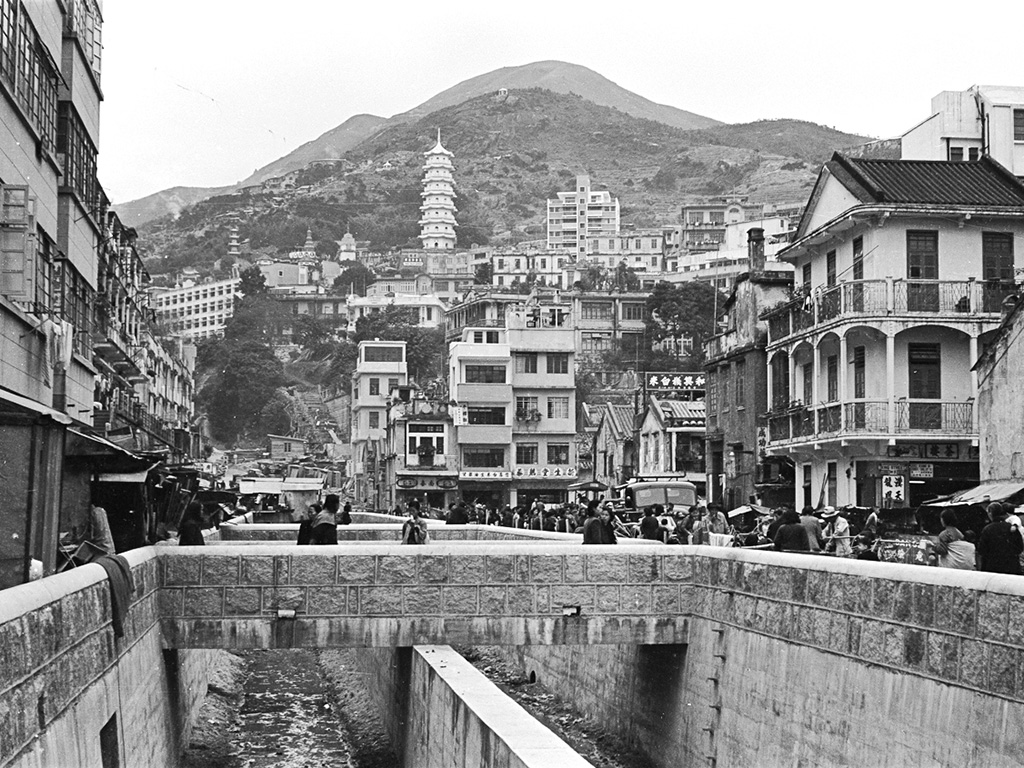

浣纱街

有说大坑得名于流经此地的水坑。水坑何在?在浣纱街——此街原为水坑,由南向北,从渣甸山及毕拿山的山涧,经今天的浣纱街、火龙径的位置,流出维多利亚港。自19世纪末,大坑居民于水坑上游(现在的新村街以上)的洗衣池洗衣,洗濯日常衣服、窗帘、被单等,亦会漂白布料,甚至会经营洗衣生意,服务邻近公私营机构如英军和医院等,以系统化方式洗涤大量制服、被单等。洗衣雅称「浣纱」,此街因而得名。

自20世纪初,中下游的水坑(现在的新村街以下)经修整,由弯变直,两侧修建了道路供车辆和行人使用,并建有桥樑横跨水坑。米粮杂货、茶楼、中药房、大排档及大量小贩集中在此,成为了大坑日常生活和商业活动的中心。踏入1960年代,大坑的洗衣业日渐息微,且路面日益繁忙,政府逐步复盖水坑。1960年代末,马路完全复盖水坑,维持至今。

鸣谢地政总署测绘处提供照片

明新製镜公司 (玻璃商和镜子製造商)

铜锣湾道是进入大坑的主要交通要道之一。于1950年代,沿路陆续进驻不同行业的厂房,原料和产品经常通过这里进出大坑。位于铜锣湾道和浣纱街交界,进入大坑的十字路口,为明新大厦,曾经是玻璃厂房——明新製镜公司,以製作玻璃镜为主要业务。

明新公司由英商Robert Corney创立,最初在澳洲设厂,后因香港劳工成本低廉,遂与香港华商合作,在大坑设厂。明新除了出口,亦服务当时本地的商业场所,如中环的娱乐戏院、皇后戏院、香港大酒店、告罗士打行等。然而市民对住屋需求增加,带动地产市道日渐畅旺。1964年,原址重建为住宅。这现象是大坑工业发展的缩影,厂房大多在1960至70年代外移,包括重士街的蒸馏酒厂、新村街的塑胶厂等。随着厂房陆续重建为住宅,大坑亦逐渐发展为住宅区。

鸣谢商务印书馆(香港)有限公司提供照片

动画

舞火龙的习俗已有140年历史。每年中秋节,大坑一连三晚举行舞火龙,吸引大量市民及旅客前来观赏。

火龙队在莲花宫进行火龙点睛仪式后,会在火龙的全身插满香枝,然后在一片炮仗声中开始巡游,走遍大坑所有街道,并在浣纱街表演各种花式,包括「綵灯火龙结团圆」、「火龙过桥」、「火龙缠双柱」和「起结龙团」等。

为了让更多人欣赏到舞火龙表演,每晚首轮演出过后都会进行换香仪式,为次轮表演作准备。未烧完的香枝则分发给民众,以保平安大吉。