1947年代的油麻地果栏

360 度全景图由慧惠创作

历史资讯:

油麻地果栏

果栏原名「政府蔬菜市场」,于1913年落成。初期栏铺用草棚搭建,到了上世纪二三十年代政府批地后,才有砖石建筑。1950年代五丰行成立,供港的水果品种变得多样化,在运输和价格上也有了统一制度监管。后来随着蔬菜和鱼类摊档相继迁出,市场改名「油麻地果栏」,水果店铺由初期的40多档发展至全盛时期的300多档。

果栏里的店铺叫「栏铺」,商家便是「栏商」。初期栏商以来自广东省东莞的内地移民为主,他们再聘用亲友来港工作。果栏曾有近八成栏商为东莞人,邻近的街道亦因而命名为「东莞街」及「石龙街」(取自东莞石龙镇)。以前人们交易时会以密底算盘和术语来议价,现在当然都改为计算机和电脑了。

鸣谢九龙果菜同业会有限公司提供照片

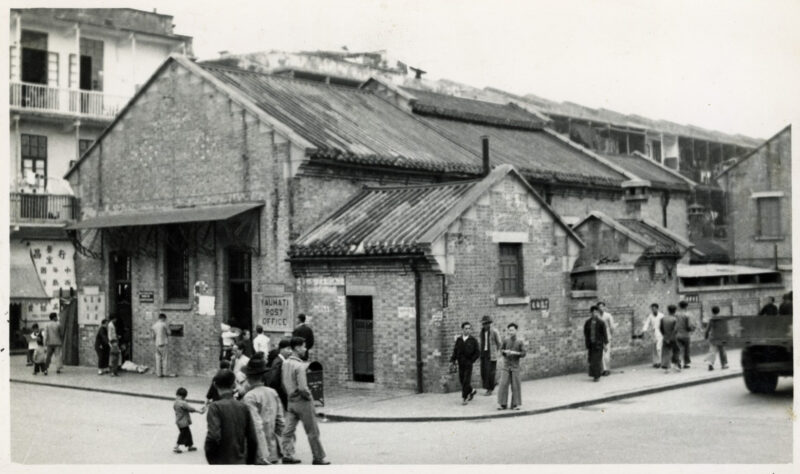

油麻地红砖屋

红砖建筑物建于1895年,是上海街抽水站,当年曾为九龙的3.5万名居民供水,是九龙最古老的水务设施之一。属于殖民地新古典主义设计,并糅合「美术工艺运动」的风格,着重手工。整个抽水站于1911年停止运作后,建筑物分拆成不同用途,曾成为油麻地邮局和露宿者之家;部分建筑则拆卸改建为公厕与垃圾站。最后只余下抽水站的工程师办公室获保留,并于2009年与附近的油麻地戏院一同活化为传统曲艺表演场地。

红砖屋于1915年改作油麻地邮局,至1967年关闭,期间附近的云南里聚集了不少写信摊档。「写信佬」需行文通顺,字体端庄。在1960年代,他们的收入甚至可以比担任经理更高,因而吸引了退休高官、政府人员等具一定学识的人加入行业。

鸣谢政府档案处历史档案馆提供照片

油麻地戏院

油麻地海旁早年是内地进口货卸货区,工人穿梭不断,刺激附近的娱乐行业应运而生,其中便有油麻地戏院。这是仅存的战前戏院之一,1930年建成。戏院没有华丽外观,以迎合草根阶层。戏院曾兴盛一时,但到了1980年代,即使推出以一张戏票观看全日放映场次的推广,仍敌不过新式迷你电影院的竞争,最终还是在1998年结业。后来政府将戏院连同邻近的红砖屋活化为传统曲艺表演场地,活化后的油麻地戏院于2012年重新开幕。

二战后,油麻地戏院以放映港产电影为主,直至七十年代初,粤语电影业陷入低潮,连当时红极一时的香港武打巨星李小龙参演的作品《唐山大兄》及《精武门》,也是以国语作为原版对白,在后来重新发行时才配上粤语。油麻地戏院本以放映港产电影为主,后来加入嘉禾院线,李小龙的电影才进入油麻地戏院给更多基层欣赏。

照片为现照

摄影者:吴佳儒

鸣谢香港城市大学提供照片

动画:

以前,果栏的搬运工人由早上七时开始搬运蔬菜和水果,而不像现在凌晨时分便要工作。由于每天也有蔬果交易,在没有劳工法例前,搬运工人全年只有两天假期。工作辛劳,中午有空时,工人们喜欢到附近的金华戏院或油麻地戏院,在有冷气的影院里小睡一会。