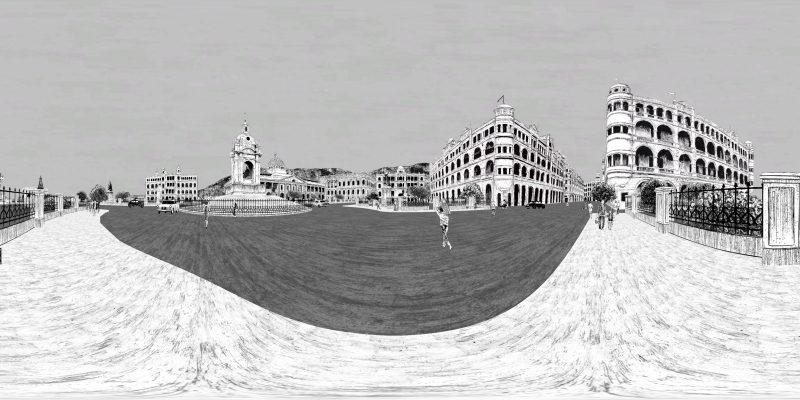

1925年代的中環遮打道

360 度全景圖由蘇頌文創作

歷史資訊:

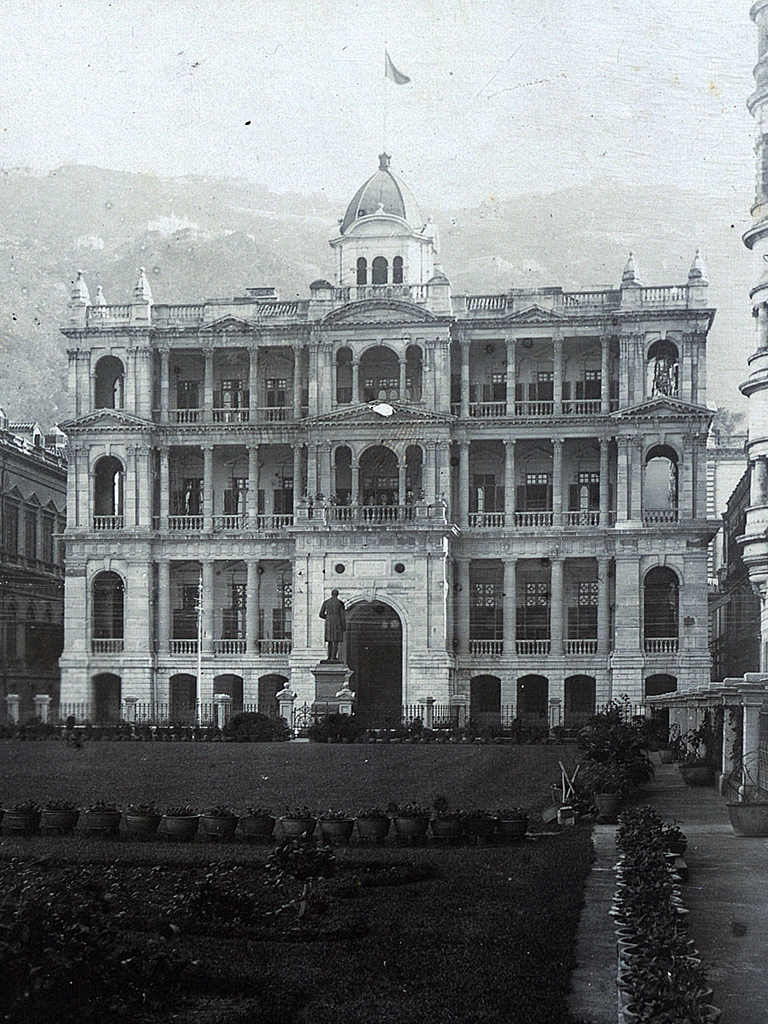

第二代匯豐銀行總行

這是香港其中一間大型銀行:滙豐銀行的總行。滙豐總行大廈經歷了四代,第二代總行委託建築師行Wilson &Bird建造,由當時只有23歲的Clement Palmer擔任監督建築師。他的意念糅合了截然不同的建築風格,創造出非常獨特的設計。為於原址展開重建工程,獲多利行須拆卸。第二代總部大樓在1886年啟用,直到1935年,滙豐再在此重建第三代總行大廈。

1877年,年僅35歲的湯馬士.昃臣出任滙豐銀行總司理,他那時已是一位傑出的銀行家。在昃臣的領導下,滙豐發展平穩順利,業務蓬勃增長。昃臣的超卓才能,讓他在退休後復出,帶領滙豐力挽狂瀾,走出在1890和1893年兩個經濟危機使銀行重回穩定。1906年,滙豐為他在皇后像廣場豎立紀念銅像。昃臣是當時商界名人,港督卜力爵士曾表示,不論在世界各地任何郵局寄一封信,只要在信封上寫上「湯馬士.昃臣」的縮寫,及中國(TJ China),信件就會順利抵達皇后大道的滙豐。曾有人寄了一張註明「TJ China」的明信片,最後果然順利送到昃臣手上。

鳴謝The Billie Love Historical Collection 及Historical Photographs of China,University of Bristol提供照片

皇后像廣場

十九世紀末中區進行填海工程,當時政府與滙豐銀行達成共識,預留填海後所得的銀行前方土地興建皇家廣場(其後易名皇后像廣場)。皇家廣場是香港首個市內公共場地,亦是皇后像廣場的原名。1896年,廣場豎立維多利亞女皇銅像,以慶祝女皇在位的金禧紀念。廣場內亦豎立了其他銅像,最高峰時期共有九個。二戰時,這些銅像流落四方,後來只有滙豐銀行總經理昃臣的銅像能重新回到廣場。廣場於1966年匯豐銀行百週年紀念時重新設計及綠化,成為今日的景象。

為甚麼維多利亞女皇銅像會被稱為「皇后像」呢?這是由於當時港府內部負責翻譯的官員把「Queen」錯譯作「皇后」。日治時期,女皇銅像被日軍接收並拆毁成軍需物資。戰後香港政府把昃臣銅像、滙豐銀行的一對銅獅及斷了一隻手的維多利亞女皇像運返香港。受損的女皇銅像和銅像的亭座在修理後被送往銅鑼灣維多利亞公園擺放,公園亦因此得名。

照片編號:CO 1069/457(36)

鳴謝英國國家檔案館提供照片

香港會

香港會於1895年投得地皮,兩年後會所啟用。香港會曾是外籍人士(尤其是英國人)社交娛樂的地方,為政府高官、富商和名人提供高級餐飲及商務服務。會所樓高四層,正面主入口有凸出的石拱門廳,上面為露台,兩側有塔樓,屬維多利亞式建築風格。1899年,會所後座落成,以二樓天橋連接主樓。

香港會於1846年由8個居港英商成立。雖然名為「香港會」,但並非人人都可入會,因為入會資格僅限歐籍人士。1960年代中期起,該會始接受華人會員,1996年才接受女性會員。會所曾是重要的政治及商業交流中心,為保存建築,會員曾三度否決重建計劃,民間也曾發起保留大樓運動。1981年,因地鐵工程和樓宇老化,會所才重建。

鳴謝The American Geographical Society Library,University of Wisconsin-Milwaukee Libraries提供照片

皇后行

1899年,皇后行落成,這幢意大利文藝復興風格的商業大樓共4層樓高,有16間辦公室。大樓由遮打及麼地洋行發展,其後易主予香港中環地產有限公司,而置地公司自1899年起便一直代為管理。1923年,香港中環地產有限公司和置地以股份置換的方式合併,皇后行被納入置地資產。1960年,皇后行被重建成文華東方酒店。文華東方在1963年開業,時至今日,已成為跨國酒店集團。

皇后行名稱中的「皇后」指的是維多利亞女皇。由於大樓風格華麗得不像商廈,在建成後受到極大關注,工務司甚至在1899年的工作年報中表示:「本港這年落成的主要建築物就是富麗堂皇的皇后行。」這裡曾是俄羅斯、丹麥和挪威的領事館所在地。置地公司起初打算以皇后行換取怡和位於畢打街和德輔道交界的三幢物業,建議被否決後才決定將大樓改建為酒店。

鳴謝夢周文教基金會及香港歷史博物館提供照片

太子行

太子行於1904年落成,由遮打和麼地洋行興建,並委予置地公司管理。太子行幾經易手,1914年成為中環地產有限公司的物業,其後由銀行家約瑟兄弟購入,再於1927年獲置地收購,並在1962年被拆卸重建。1965年,樓高26層的太子大廈建成,是集辦公樓及購物商場於一身的建築。

太子行由遮打爵士命名,以紀念維多利亞女皇的長子威爾斯親王,即後來的英皇愛德華七世。太子行是當時知名的商廈,吸引不少國際公司進駐,包括日本的三井洋行,還有法國、葡萄牙、巴格達、美國、英國等來自各方人士經營的商行,以及高露雲律師行、的近律師行和孖士打律師行。

鳴謝香港大學圖書館特藏部提供照片

動畫:

1880年,香港從日本引入人力車。隨著人力車增加,政府於1916年規定人力車夫須登記駕駛執照。在1920年代,人力車在街邊等候客人是一道常見的街頭風景。