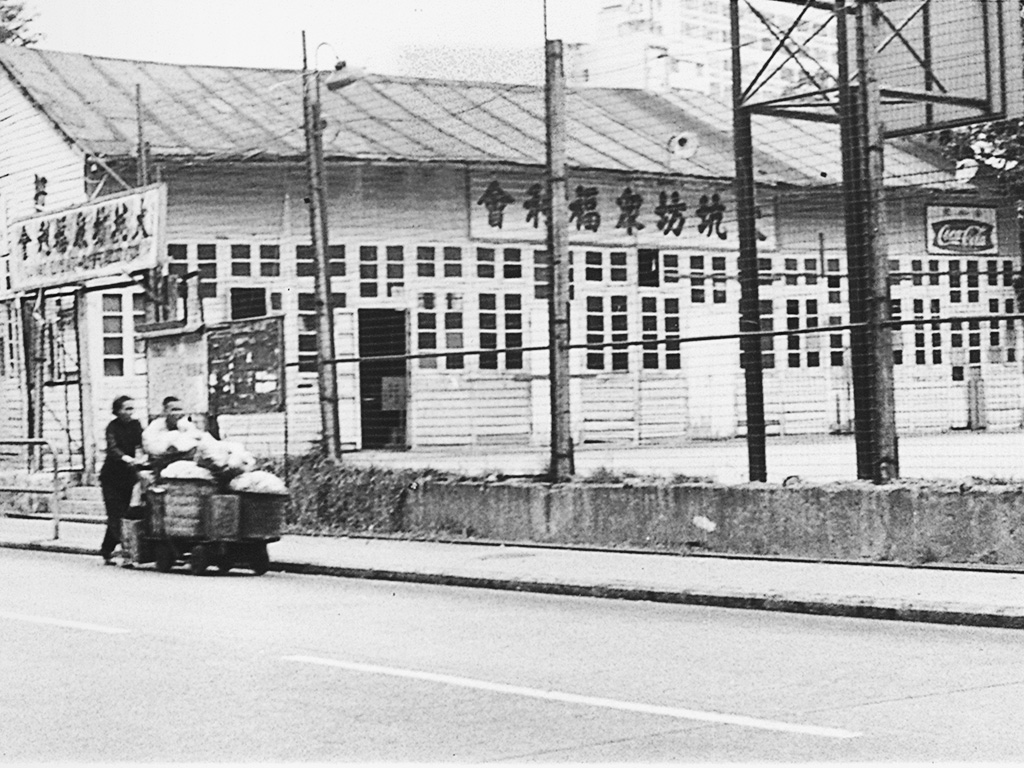

1959年代的大坑銅鑼灣道

1959年代的生活

360 度全景圖由吳嘉敏創作

歷史資訊:

香港中華游樂會

1910年代,歡迎華人的會所、康樂場地寥寥無幾,華人很少有機會參與康體活動。有鑒於此,何啟爵士和韋寶珊爵士聯名向政府申請撥地,興建供華人使用的永久會所和草地球場。當局隨後在大坑撥出土地,讓其興建一幢兩層高的維多利亞式紅磚牆瓦頂建築—香港中華游樂會—並於1912年正式開幕。

作為早期的華人會所之一,香港中華游樂會對推廣網球運動尤為積極。該會於1948年舉辦香港首屆硬地錦標賽 (即現時的全港網球公開賽),截至2024年已舉辦過76屆。早年更有會員連獲六屆香港單打冠軍,並代表中國出席台維斯盃賽,華人的社會地位亦因此大大提升。除了網球外,香港中華游樂會亦為木球、足球等運動項目提供練習和比賽場地,培育出許多本地精英。

鳴謝香港中華游樂會提供照片

大坑坊眾福利會

1940年代中日戰爭初期,日軍侵佔華南各地,導致不少難民逃到香港,大坑成為他們暫時的落腳地。大坑當時出現不少治安問題,大坑居民於是合力籌組「自衛團」,每天守衛銅鑼灣道和大坑道等出入要道。「自衛團」成員由居民義務組成,每月只收取數元茶水費。經費則由坊眾募集,包括區內的商人。

日佔時期,「自衛團」解散。戰後,警力不足,大坑居民屢受劫竊之災,坊眾遂向政府申請重組「自衛團」,聘人持槍巡邏,維護治安。其後,坊眾決定成立一個非牟利組織「大坑坊眾福利會」。

大坑坊眾福利會作為居民支援組織,致力促進居民身心健康,增強社區凝聚力。1950至60年代,大坑屢遭火災、風災、水災,福利會賑濟受災居民。此外,有見大坑教育和康樂設施不敷社區發展的需求,福利會籌建李陞大坑小學,並提供各種康體娛樂活動予居民。後來,該會更負責統籌每年一度的舞火龍。

鳴謝香港政府檔案處歷史檔案館提供照片

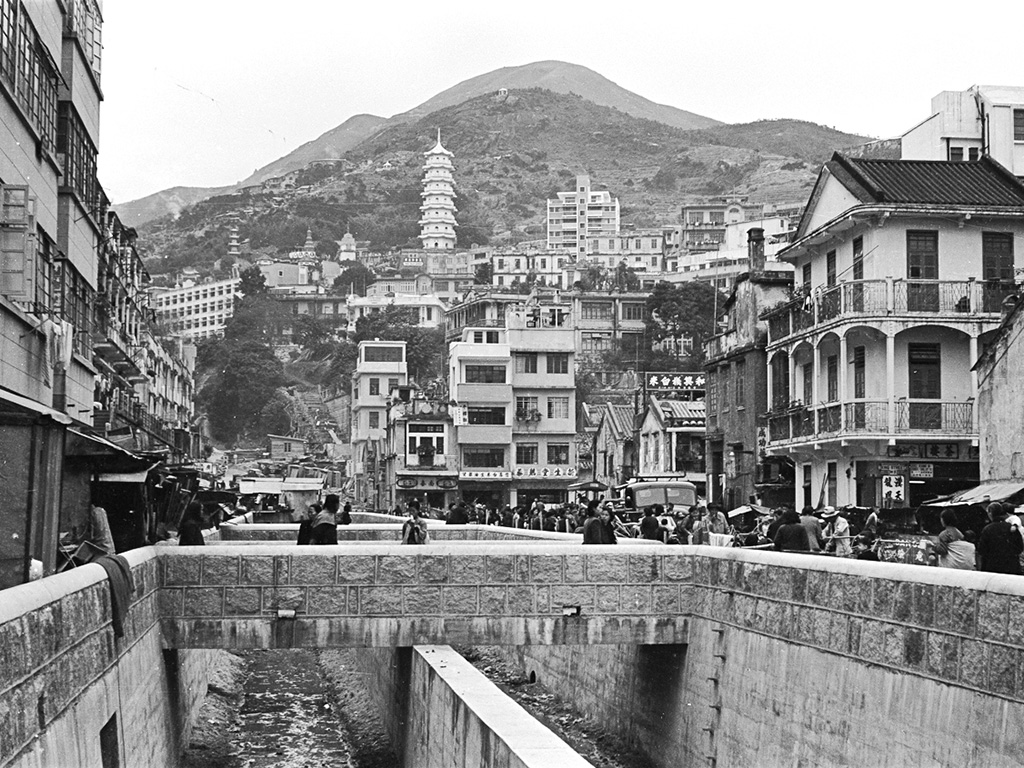

浣紗街

有說大坑得名於流經此地的水坑。水坑何在?在浣紗街——此街原為水坑,由南向北,從渣甸山及畢拿山的山澗,經今天的浣紗街、火龍徑的位置,流出維多利亞港。自19世紀末,大坑居民於水坑上游(現在的新村街以上)的洗衣池洗衣,洗濯日常衣服、窗簾、被單等,亦會漂白布料,甚至會經營洗衣生意,服務鄰近公私營機構如英軍和醫院等,以系統化方式洗滌大量制服、被單等。洗衣雅稱「浣紗」,此街因而得名。

自20世紀初,中下游的水坑(現在的新村街以下)經修整,由彎變直,兩側修建了道路供車輛和行人使用,並建有橋樑橫跨水坑。米糧雜貨、茶樓、中藥房、大排檔及大量小販集中在此,成為了大坑日常生活和商業活動的中心。踏入1960年代,大坑的洗衣業日漸息微,且路面日益繁忙,政府逐步覆蓋水坑。1960年代末,馬路完全覆蓋水坑,維持至今。

鳴謝地政總署測繪處提供照片

明新製鏡公司 (玻璃商和鏡子製造商)

銅鑼灣道是進入大坑的主要交通要道之一。於1950年代,沿路陸續進駐不同行業的廠房,原料和產品經常通過這裡進出大坑。位於銅鑼灣道和浣紗街交界,進入大坑的十字路口,為明新大廈,曾經是玻璃廠房——明新製鏡公司,以製作玻璃鏡為主要業務。

明新公司由英商Robert Corney創立,最初在澳洲設廠,後因香港勞工成本低廉,遂與香港華商合作,在大坑設廠。明新除了出口,亦服務當時本地的商業場所,如中環的娛樂戲院、皇后戲院、香港大酒店、告羅士打行等。然而市民對住屋需求增加,帶動地產市道日漸暢旺。1964年,原址重建為住宅。這現象是大坑工業發展的縮影,廠房大多在1960至70年代外移,包括重士街的蒸餾酒廠、新村街的塑膠廠等。隨著廠房陸續重建為住宅,大坑亦逐漸發展為住宅區。

鳴謝商務印書館(香港)有限公司提供照片

動畫:

舞火龍的習俗已有140年歷史。每年中秋節,大坑一連三晚舉行舞火龍,吸引大量市民及旅客前來觀賞。

火龍隊在蓮花宮進行火龍點睛儀式後,會在火龍的全身插滿香枝,然後在一片炮仗聲中開始巡遊,走遍大坑所有街道,並在浣紗街表演各種花式,包括「綵燈火龍結團圓」、「火龍過橋」、「火龍纏雙柱」和「起結龍團」等。

為了讓更多人欣賞到舞火龍表演,每晚首輪演出過後都會進行換香儀式,為次輪表演作準備。未燒完的香枝則分發給民眾,以保平安大吉。