1947年代的油麻地果欄

360 度全景圖由慧惠創作

歷史資訊:

油麻地果欄

果欄原名「政府蔬菜市場」,於1913年落成。初期欄舖用草棚搭建,到了上世紀二三十年代政府批地後,才有磚石建築。1950年代五豐行成立,供港的水果品種變得多樣化,在運輸和價格上也有了統一制度監管。後來隨著蔬菜和魚類攤檔相繼遷出,市場改名「油麻地果欄」,水果店鋪由初期的40多檔發展至全盛時期的300多檔。

果欄裡的店舖叫「欄舖」,商家便是「欄商」。初期欄商以來自廣東省東莞的內地移民為主,他們再聘用親友來港工作。果欄曾有近八成欄商為東莞人,鄰近的街道亦因而命名為「東莞街」及「石龍街」(取自東莞石龍鎮)。以前人們交易時會以密底算盤和術語來議價,現在當然都改為計算機和電腦了。

鳴謝九龍果菜同業會有限公司提供照片

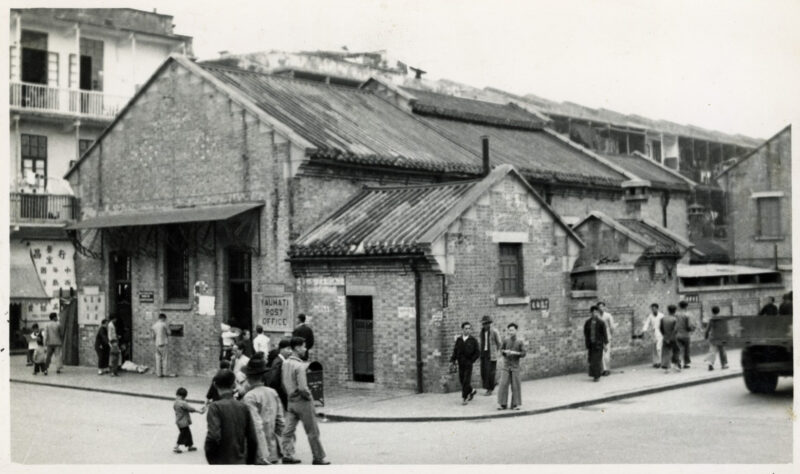

油麻地紅磚屋

紅磚建築物建於1895年,是上海街抽水站,當年曾為九龍的3.5萬名居民供水,是九龍最古老的水務設施之一。屬於殖民地新古典主義設計,並糅合「美術工藝運動」的風格,著重手工。整個抽水站於1911年停止運作後,建築物分拆成不同用途,曾成為油麻地郵局和露宿者之家;部分建築則拆卸改建為公廁與垃圾站。最後只餘下抽水站的工程師辦公室獲保留,並於2009年與附近的油麻地戲院一同活化為傳統曲藝表演場地。

紅磚屋於1915年改作油麻地郵局,至1967年關閉,期間附近的雲南里聚集了不少寫信攤檔。「寫信佬」需行文通順,字體端莊。在1960年代,他們的收入甚至可以比擔任經理更高,因而吸引了退休高官、政府人員等具一定學識的人加入行業。

鳴謝政府檔案處歷史檔案館提供照片

油麻地戲院

油麻地海旁早年是內地進口貨卸貨區,工人穿梭不斷,刺激附近的娛樂行業應運而生,其中便有油麻地戲院。這是僅存的戰前戲院之一,1930年建成。戲院沒有華麗外觀,以迎合草根階層。戲院曾興盛一時,但到了1980年代,即使推出以一張戲票觀看全日放映場次的推廣,仍敵不過新式迷你電影院的競爭,最終還是在1998年結業。後來政府將戲院連同鄰近的紅磚屋活化為傳統曲藝表演場地,活化後的油麻地戲院於2012年重新開幕。

二戰後,油麻地戲院以放映港產電影為主,直至七十年代初,粵語電影業陷入低潮,連當時紅極一時的香港武打巨星李小龍參演的作品《唐山大兄》及《精武門》,也是以國語作為原版對白,在後來重新發行時才配上粵語。油麻地戲院本以放映港產電影為主,後來加入嘉禾院線,李小龍的電影才進入油麻地戲院給更多基層欣賞。

照片為現照

攝影者:吳佳儒

鳴謝香港城市大學提供照片

動畫:

以前,果欄的搬運工人由早上七時開始搬運蔬菜和水果,而不像現在凌晨時分便要工作。由於每天也有蔬果交易,在沒有勞工法例前,搬運工人全年只有兩天假期。工作辛勞,中午有空時,工人們喜歡到附近的金華戲院或油麻地戲院,在有冷氣的影院裡小睡一會。